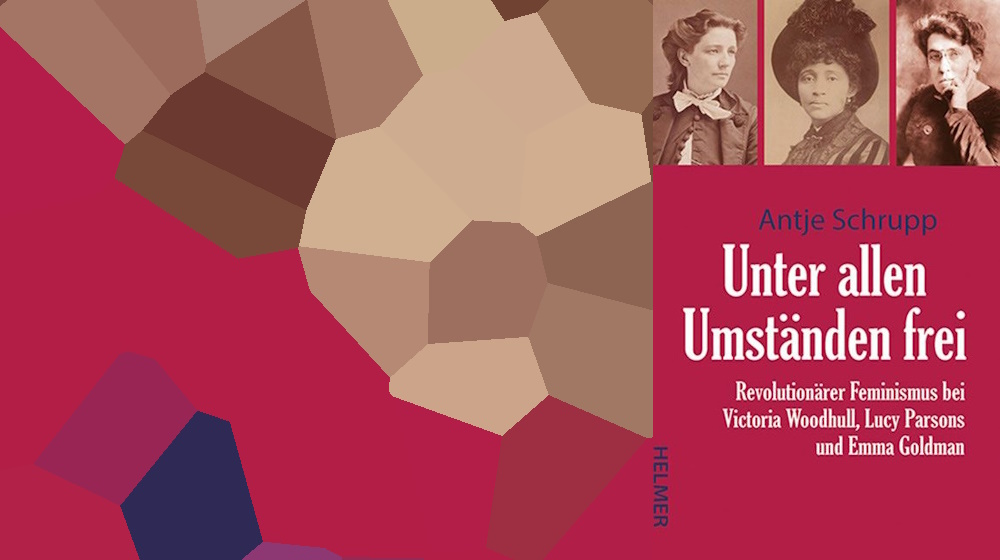

Antje Schrupp Unter allen Umständen frei. Revolutionärer Feminismus bei Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman. Helmer Verlag, Sulzbach am Taunus 2025, 216 S., 20 Euro, ISBN 978-3-89741-502-7

Im Prolog zu den Porträts der drei feministischen Anarchistinnen Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman macht Antje Schrupp die Leser:innen mit der skurrilen Gestalt des Anthony Comstock bekannt.

Comstock hat in den USA des 19. Jahrhunderts mit einer Reihe rigider Gesetze das Verbot der Verbreitung „anstößigen“ und „obszönen“ Materials durchgesetzt. Damit kamen nicht nur die drei in Konflikt.Interessant ist die verblüffende Ähnlichkeit der aktuellen Antigender-Gesetze Trumps und die Bezugnahme von Trump-Getreuen auf die nur ruhenden Comstock-Acts.

Die Geschichten ihrer Protagonistinnen verwebt die Autorin kenntnisreich mit wichtigen politischen Ereignissen und gesellschaftlichen Stimmungen ihrer Zeit. Bei Victoria Woodhull (1838–1927) beschreibt sie u.a. die Bigotterie der Gesellschaft und die Auseinandersetzungen der Feministinnen samt deren geteilten Reaktionen auf Victoria. Bei Lucy Parsons (1851–1942) schildert sie die Situation nach Ende der Sklaverei mit ihrem rassistischen Terror und die Kämpfe der Industrie-Arbeiter:innen in Chicago mit dem Höhepunkt des Haymarket-Skandals, bei dem Lucys Ehemann unschuldig hingerichtet wurde. Und bei Emma Goldman (1869–1940) geht sie u.a. auf die Proteste der Homestead-Stahlarbeiter im Rüstungswerk des Magnaten Andrew Carnegie und die schwere Wirtschaftskrise in den 1890ern ein. Eher nebenbei erinnert sie an die heftige, sozialrevolutionäre Kritik Goldmans am Bolschewismus in der Sowjetunion.

Schrupp zieht Verbindungen zwischen den drei nach Herkunft und Persönlichkeit so unterschiedlichen Frauen, die sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzten und ihre Form des Feminismus lebten: Woodhull kam aus einer dem „White Trash“ zugeordneten Familie und wurde zur ersten Brokerin an der Wallstreet, wo sie ein Vermögen machte. Parsons heiratete als entlassene Sklavin einen weißen Anarchisten, für sie ein neugewonnenes Recht und Schutz. Goldman, Tochter orthodoxer litauischer Juden, politisierte sich in den Netzwerken junger jüdischer Linker in den 1880er Jahren in New York und propagierte leidenschaftlich die „freie Liebe“.

In einem schön zu lesenden Erzählstil setzt die Autorin mit feministischem Blick ungewohnte Schwerpunkte und bietet damit auch neue Informationen über die Personen und ihre Zeit

Alle drei kamen auf verschiedenen Wegen zu der Überzeugung, dass Freiheit und gleiche Lebensgrundlagen für alle Menschen, ohne Ansehen von Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft das Ziel politischen Handelns sein müssten. Entsprechend standen sie der bürgerlichen Frauenbewegung zwiespältig bis ablehnend gegenüber, da sie aus ihren Begegnungen im „wahren Leben“ die Erkenntnis gewannen, dass es für die meisten Frauen um mehr als das Wahlrecht ging: Woodhull, die als Heilerin und Wahrsagerin Frauen aller Schichten begegnete, Parsons mit ihrer Dreifachdiskriminierung als Schwarze, als Frau und als Mittellose, und Goldman, die den Besucher:innen ihrer Vorträge zuhörte und in ihrem Jahr der Haft und in ihrer zeitweiligen Tätigkeit als Krankenschwester und Hebamme das Leid von Frauen mitkriegte.

Parsons und Goldman misstrauten jeglichen institutionellen Organisationen und fanden im Anarchismus die richtige Form politischen Handelns, wobei Parsons sich zu der Überzeugung radikalisierte, die bestehenden Institutionen müssten gewaltsam beseitigt werden, notfalls mit Bomben, während Goldman die „Propaganda der Tat“ anders verstand. Zwar verteidigte sie den Attentatsversuch ihres Freundes Alexander Berkman, rechtfertigte Gewalt aber nur, wenn der konkreten Not folgend, nicht als Symbolhandlung.

In ihrer Mission, den Anarchismus zu erklären, betonte sie dessen Friedfertigkeit. Woodhull hingegen, die erst spät ihr Interesse für Politik fand, lebte ihren eigenen Anarchismus, indem sie die Grundrechte nach ihrer Façon interpretierte – sie sei das lebende Beispiel, dass Frauen alle Rechte hätten, sie müssten sie sich nur nehmen. Doch dann kandidierte sie für die Präsidentschaftswahl. Alle drei waren bis ins hohe Alter politisch aktiv, aber nur Emma Goldman blieb im politischen Gedächtnis.

Hatte Antje Schrupp in der Einleitung noch fast beruhigend darauf hingewiesen, dass politische Bewegungen nie linear verliefen, Erfolge und Rückschritte erlebten, so klingt im Epilog doch etwas Zweifel an, angesichts der derzeitigen Entwicklungen, die so vieles von dem zunichte zu machen drohen, was in langen Kämpfen erreicht wurde. Dennoch vertraut sie darauf, dass das Bewusstsein von Würde und Freiheit von Frauen inzwischen unlöschbar in der Gesellschaft verankert ist. In einem schön zu lesenden Erzählstil setzt die Autorin mit feministischem Blick ungewohnte Schwerpunkte und bietet damit auch neue Informationen über die Personen und ihre Zeit.

Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Ausgabe der Graswurzelrevolution. Schnupperabos zum Kennenlernen gibt es hier.