Der Kopf ist bekanntlich rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Im September 2020 beleuchtete Joseph Steinbeiß in der Graswurzelrevolution Nr. 451 mit seinem Artikel „Schöne finstere Datenwelt“ die ökologischen Folgen der Digitalisierung. Im folgenden Beitrag skizziert nun Peter Schadt die Digitalisierung u.a. als Mittel zur Durchsetzung von Interessen der Automobilkonzerne. (GWR-Red.)

Es gehört inzwischen zum Allgemeingut, dass „die Digitalisierung“ alles verändert. Von wissenschaftlichen Publikationen bis hin zur breiten Öffentlichkeit ist davon zu lesen, wie neue digitale Technik sowohl Produktion wie Konsumtion verändern werden und schon längst verändern. Auch in der Autoindustrie stehen große Veränderungen an: Das Auto selbst wird digitalisiert. Autonome Fahrzeuge sollen bereits 2021 auf den Markt kommen. Die Produktion dieser Autos soll dank Industrie 4.0 in voll vernetzten Fabriken stattfinden. Auch die Arbeitsbedingungen sollen sich entsprechend verändern. „Die Digitalisierung“ verlange von den Beschäftigten „höchste Flexibilität“, ein klassischer Normalarbeitstag hingegen passe nicht mehr ins „Zeitalter der Smartphones“. Mehr Arbeit, mehr Verantwortung, ständige Erreichbarkeit – ein Produkt der Digitalisierung?

Produktivkraft und Produktionsverhältnis

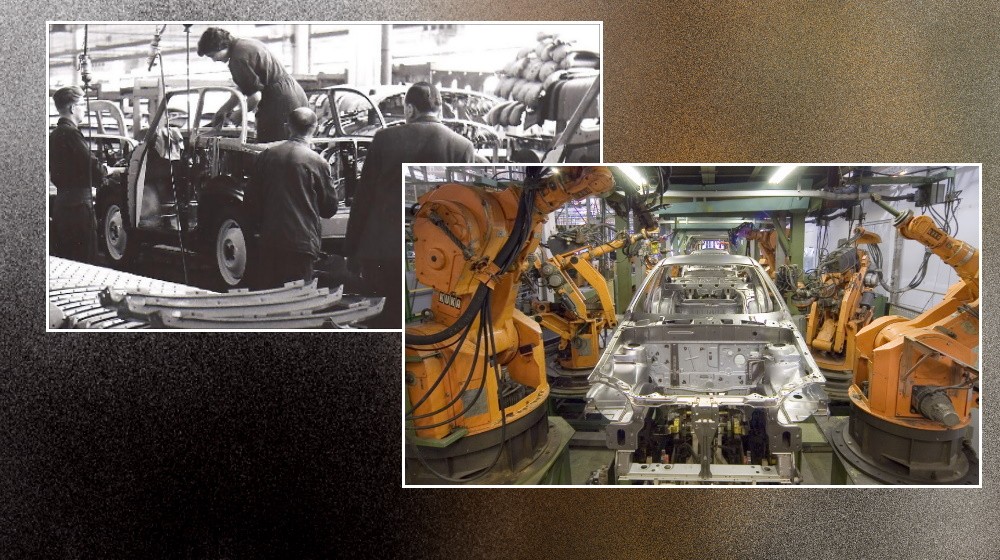

Das ist allemal merk- und denkwürdig. Dank cyber-physischen Systemen, also der Vernetzung aller Maschinen in der Fabrik, kann mehr in weniger Zeit hergestellt werden. Roboter sollen besonders schwere Arbeiten noch weiter übernehmen als bisher. Digitale Endgeräte ermöglichen die Überwachung der Produktion auch aus der Ferne. Die Arbeit wird durch die Technik also produktiv gemacht. Es steckt im Verhältnis immer weniger Anstrengung und Verausgabung in jedem einzelnen Auto, je mehr Technik angewendet wird. Ganz prinzipiell muss weniger Arbeit in die Herstellung von Bedarfsgütern investiert werden, was die Menschen im materiellen Sinne reich und frei macht. Die Voraussetzung für diesen materiellen Reichtum hat die kapitalistische Produktionsweise praktisch geschaffen und sie schafft es mit dem, was heute Digitalisierung heißt, auch weiterhin jeden Tag. Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht:

Diese Entwicklung der Produktivkraft, die heute unter dem Titel Digitalisierung stattfindet, zeitigt allerdings, nicht erst seit sie diesen Namen führt, ein ganz anderes Ergebnis. Es wird an und mit den technisch immer höher entwickelten Maschinen und Apps mehr gearbeitet als jemals zuvor. Mit jeder Entwicklung der Produktivkraft wird die Arbeit dichter und der Stress nimmt zu. Einerseits sinkt also die notwendige Arbeit zur Herstellung verschiedenster Gebrauchsgüter. Die aufgewendete und verausgabte Arbeit wird immer weniger wichtig für alles, was man so braucht – immer wichtiger dagegen wird der Stand der Wissenschaft und der Maschinenpark, der mit dieser Arbeit in Bewegung gesetzt wird. Andererseits gehören Stress auf der Arbeit, Überstunden, die Verlängerung des Arbeitstages zu den Folgen aller Produktivkraftentwicklungen im Kapitalismus und so auch zur jenen der Digitalisierung. Hier handelt es sich um einen Widerspruch, der erklärt sein mag.

Der Arbeitsprozess, also die Herstellung nützlicher Güter, wird dem Verwertungsprozess, also der „Plusmacherei“, untergeordnet. Der Stoffwechsel mit der Natur zur Herstellung von Gebrauchswerten, also das was Arbeit in allen Gesellschaften ist, findet im Kapitalismus nur insofern und in der Form statt, wie er auch seinem Zweck, der Verwertung des Werts, nachkommt. Die digitalen Techniken sind damit in der bürgerlichen Ökonomie ein Mittel zur Umwandlung von Naturstoff in Gebrauchswert nur insofern sie auch ein Mittel für die Schaffung von Mehrwert sind. Anders ausgedrückt: Die Technik wird nur eingesetzt, wo sie die Produktion verbilligt.

Der Grund für die längere oder intensivere Arbeit liegt im Interesse des Kapitals an der Technik und nicht in der Technik selbst. Dass für die Kapitalseite eigentlich nie genug gearbeitet werden kann, ergibt sich aus dem Zweck der ganzen Produktion in dieser „besten aller Welten“. Der Reichtum dieser Gesellschaft besteht eben nicht in der freien Zeit, sondern in Geld. Als Reichtum zählt in dieser Gesellschaft, was sich auf dem Markt verkaufen lässt und sich durch Gewinne rechtfertigt. Wo es um diesen abstrakten Reichtum geht, da gibt es auch keinen Maßstab, an dem die Produktion an ihr Ende kommen könnte. Irgendwann hat man genug Tische, Stühle, Autos und Bücher. Das Bedürfnis nach diesen Gütern hat seine Grenze im Bedürfnis selbst. Wo es um die Herstellung nützlicher Dinge für deren Verkauf geht, wo also der Zweck der ganzen Produktion Geld ist, da fällt diese Grenze. Autos kann man genug haben – Geld nicht.

Diese Sorte abstrakter Reichtum kennt der Sache nach kein Ziel und keine Menge, die letztgültig angestrebt wird. Sein Maß hat er in der für die hergestellten Waren aufgewendeten Arbeitszeit, von der es daher nicht genug geben kann. Die Produktion nützlicher Dinge ist daher in dieser Gesellschaft nicht Zweck der ganzen Produktion und Produktivkraftentwicklung, sondern Mittel für den eigentlichen Zweck: geldwerten Reichtum zu produzieren. So geht es dann nicht einfach um die Reduktion von Arbeit, sondern um die „Rationalisierung“, also um die Verminderung von bezahlter Arbeit bei gleichzeitig ziemlich entscheidender Verdichtung und Verlängerung der Arbeitszeit.

So setzt sich dann auch durch, was an der Oberfläche jede Zeitungsleserin kennt: Dass diese Sorte Reichtum sich für den Unternehmer herstellt und nicht für diejenigen, welche die Arbeit verrichten. Alles, was Lohnabhängige einkaufen, um ihr Leben zu bestreiten, gibt es nur und wird nur angeboten unter der Prämisse, dass es sich für die Seite lohnt, welche sie nur dafür produziert, damit am Ende ein Profit herausspringt. So wirkt sich das staatlich garantierte Recht auf Eigentum praktisch aus für die Arbeitnehmer*innen. Für alle, die auf Lohn angewiesen sind, ist die Arbeit lang und intensiv und wirkt daher für sie extrem unproduktiv. Auf der anderen Seite, nämlich im Sinne des geldwerten Überschusses, steigt die Produktivität der Arbeit mit jeder technischen Innovation. Der tatsächliche Überschuss fließt dem Kapital zu, während die Produktivkraftsteigerung sich für die Arbeiter*innen als zusätzliche Belastung bemerkbar macht. So kommt der Reichtum in der kapitalistischen Welt vor.

Scheinsubjekt Digitalisierung

Angeblich ist die Digitalisierung für alles Mögliche verantwortlich, von schlechteren Arbeitsbedingungen bis hin zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von der Überflüssigmachung von Arbeiter*innen bis zur Entstehung neuer Branchen, vom Arbeitsstress bis zur besseren Work-Live-Balance. Nie fehlt deswegen auch die Phrase von den „Chancen und Risiken“, welche uns die Digitalisierung bietet. Dabei zwingt uns die Digitalisierung weder länger zu arbeiten noch schafft sie kürzere Arbeitstage. Die Digitalisierung macht gar nichts. Sie wird gemacht.

Subjekt der neuen technischen Entwicklungen ist nämlich nicht eine ominöse „Digitalisierung“, die nun irgendwie über uns alle kommt, sondern das Kapital. Unternehmer*innen entwickeln neue Techniken und setzten sie ein, und zwar für ihre ökonomischen Zwecke. „Die Digitalisierung“ gibt es also gar nicht als Subjekt, welches irgendjemand zu irgendetwas nötigt. Technik ist selbst immer Mittel und nicht Akteur. Wer verstehen will, wie sich Arbeitsprozesse dieser Tage verändern, tut also gut daran nicht auf „die Digitalisierung“ zu blicken, sondern auf die maßgeblichen Akteur*innen, welche diese neue Technik ins Werk setzten sowie deren polit-ökonomische Interessen zu untersuchen.

Bei der Digitalisierung handelt es sich um ein „Scheinsubjekt“. Das heißt auf lateinisch Expletivum und ist den Deutschlehrern unter den Leserinnen und Lesern aus Sätzen bekannt, wo etwas passiert, das niemand zugeordnet werden kann. Das klassische Beispiel: „Es“ regnet. Hier ist „Es“ das Expletivum, das Scheinsubjekt. Genau darum handelt es sich auch bei der Digitalisierung. So werden die Unternehmen und die Politik als tatsächliche Akteurinnen in diesen Verhältnissen aus dem Blick genommen, und statt dessen die neuen digitalen Techniken als ursächlich betrachtet.

Die praktischen Folgen der Digitalisierung

So erklärt sich auch der Widerspruch, dass mitten in einer enormen Entwicklung der Produktivkraft unter dem Titel der „Elektromobilität“ Daimler durch seinen Personalchef Wilfried Porth ankündigte, dass der Autokonzern eventuell mehr als 15.000 Menschen entlassen müsse. Das ist zwar inzwischen von Tisch, da das Unternehmen mehrere Millionen an Personalkosten eingespart hat, ohne Mitarbeiter*innen zu entlassen. Die Corona-Krise nannte Porth zwar auch als Grund, gab aber selbst gleich zu bedenken, dass mit dem Trend „der Digitalisierung“ auch danach nicht mehr mit den gleichen Arbeitsbedingungen zu rechnen sei. Diese im Jargon der Personaler vorgenommene „wettbewerbsfähige Kostenpositionierung“ heißt eben im Klartext: Die immer weiter steigende Produktivität und die eingesparte Arbeit durch einfacher zu konstruierende E-Motoren statt komplexen Verbrennern ist für Unternehmen wie Daimler der Hebel dafür, die Arbeit zu verdichten und den Lohn im Verhältnis zur immer weiter steigenden Produktivität zu senken.

Im globalen Wettbewerb um den Verkauf von Autos erhofft sich Daimler so den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Die besteht im Automobilsektor bereits seit Jahren in einem Verdrängungswettbewerb, weil es weltweit eine Überproduktion an Autos gibt. So brachte es der ehemalige Chef von BMW, Eberhard von Kuenheim, auf seine eigene Art auf den Punkt, als er mit Blick auf Daimler sagte: „Es gibt zu viele Autos auf der Welt, aber zu wenig BMW.“ Und so gehört der Widerspruch notwendig zum Kapitalismus: Einerseits gibt es zu viele Autos auf der Welt, andererseits spornt das alle Produzenten dazu an, noch mehr Autos zu bauen. Einerseits werden die Autos mit immer weniger Arbeit herstellbar, andererseits verdichtet sich die Arbeit für die verbliebenen Beschäftigten immer mehr. Das ist keine Folge „der Digitalisierung“. Wer etwas gegen diese Widersprüche hat, findet ihre Notwendigkeiten in den hier eingerichteten polit-ökonomischen Verhältnissen.

Peter Schadt ist Gewerkschaftssekretär und Sozialwissenschaftler. Im November wird seine Dissertation unter dem Titel „Die Digitalisierung der deutschen Autoindustrie“ im Papyrossa-Verlag erscheinen.

Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Druckausgabe der GWR. Schnupperabos zum Kennenlernen gibt es hier.