Die indigene Bewegung des Cauca im Südwesten Kolumbiens hat viel erreicht (siehe Infobox). Aktuell werden einige der von der Bewegung erkämpften Selbstverwaltungsgebiete jedoch von einer tödlichen Kombination aus ökonomischer Marginalisierung, Drogenwirtschaft und bewaffneten Gruppierungen bedroht. Vom Staat im Stich gelassen, arbeiten die Gemeinden an selbstbestimmten Alternativen. (GWR-Red.)

Wir sind auf dem Weg zu den indigenen Selbstverwaltungsgebieten von Agua Negra und Chimborazo. Stundenlang fahren wir über eine rumpelige Staubpiste hinein in die Westkordillere. Unterwegs zeigt unser Fahrer Andrés auf die hellgrünen Felder, die überall zu sehen sind: „Alles Koka-Felder!“. Hier, in den abgelegenen Berghängen, leben die meisten Menschen vom Anbau der Koka-Pflanze. Diese kauft ihnen die Drogenwirtschaft ab und verwandelt es in Kokain, das anschließend nach Nordamerika und Europa geschmuggelt wird.

Als wir in Agua Negra ankommen, empfängt uns der Oberste Rat der Selbstverwaltung. In dem 12 km² großen Gebiet leben in drei Gemeinden rund 2.200 Menschen. „Bei uns werden keine Pflanzen angebaut, die zu illegalen Substanzen weiterverarbeitet werden können“, erklärt Daniel Meneses. Er ist Gobernador, der für ein Jahr gewählte oberste Repräsentant der Selbstverwaltung. Sie hätten 2014 beschlossen, das Koka aus ihrem Gebiet zu verbannen und bestehende Felder zu zerstören. „Aber wir haben ein Problem: Wir sind umzingelt von diesen Pflanzen und von den bewaffneten Gruppen, die damit Geschäfte machen. Wir brauchen Hilfe.“

Strukturelle Ungleichheit

Am nächsten Morgen steigen wir hoch zur Finca El Paraiso im angrenzenden Selbstverwaltungsgebiet von Chimborazo. Dort nehmen rund 30 Kaffee-Bäuer*innen an einer Fortbildung teil. In Chimborazo und Agua Negra leben etwa 90 Prozent der Familien vom Kaffeeanbau. Bei den Kleinbäuer*innen dominiert ein Thema: „Der Kaffeeanbau ist sehr harte Arbeit und was wir für den Anbau benötigen wird immer teurer. Aber die Händler zahlen sehr wenig für die Ernte.“, sagt etwa Abraham. „Mit den Preisen, die sie uns bieten“, ergänzt José, „ist es einfach nicht möglich, wirtschaftliche Sicherheit für unseren Familien zu erhalten.“ Seit vielen Jahren liegt der Weltmarktpreis für Kaffee deutlich unter dem, was Kleinbäuer*innen für ein würdevolles und wirtschaftlich einigermaßen sicheres Leben bräuchte, meist lag er sogar unter den Produktionskosten.

Die viel zu niedrigen Erzeuger*innen-Preise und die Abhängigkeit vom Markt, in dem sie als Verkäufer*innen kleiner Mengen verderblicher Waren das schwächste Glied sind, sind zentrale Probleme für alle Kleinbäuer*innen im Cauca. Dazu kommt die Vernachlässigung durch den Staat und die Landknappheit, die unter anderem dazu führen, dass die wachsenden jungen Bevölkerung weder Land noch ausreichende Bildungs- oder Berufsmöglichkeiten hat. Während ein Großteil der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen im Cauca wenigen reichen Familien gehört, sind die kleinbäuerlichen Gemeinden in einem vielschichtigen Netz struktureller Ungleichheiten und Marginalisierungen gefangen.

Perspektive Koka-Anbau

„Viele in Agua Negra fragen sich, was sie unter diesen Voraussetzungen machen sollen“, berichtet Gobernador Meneses. „Insbesondere die jungen Leute sehen für sich keine Perspektive mehr, außer im Koka-Anbau zu arbeiten.“ Nachmittags kehren sie aus den Gemeinden ringsum zurück. Sie arbeiten dort als Koka-Pflücker*innen und sorgen so für einen Zuverdienst, der die Familie wirtschaftlich über Wasser hält. „Als Helfer bei der Kaffeeernte verdient man vielleicht 20.000 Peso am Tag,“ verdeutlicht Kaffeebauer Rodrigo, „bei Koka sind es 80.000 oder mehr.“

Koka ist das einzige landwirtschaftliche Produkt, das hier wirtschaftlich etwas einbringt. Aber auch mit dessen Anbau bleiben die Menschen arm. Das große Geld machen andere. Der Anbau ist für viele Familien schlicht eine individuelle Überlebensstrategie. Gesellschaftlich jedoch, hat er fatale Auswirkungen.

Eine neue Gewaltspirale

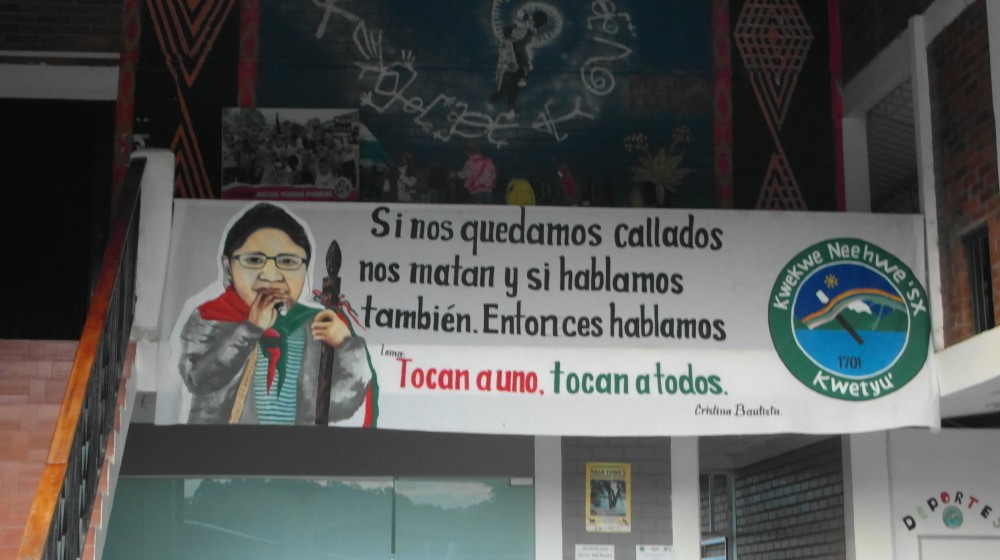

Das zeigt sich auch in Tacueyó, einem Selbstverwaltungsgebiet mit 16.000 Einwohner*innen. Hier, im Norden des Cauca, wird neben Kaffee vor allem Marihuana angebaut. Ende Oktober 2019 wurde in Tacueyó bei einem Angriff das Ratsmitglied Cristina Bautista sowie vier Mitglieder der unbewaffneten indigenen Selbstverteidigungseinheiten, Guardia Indígena, erschossen und fünf weitere Guardias verletzt. Die Täter waren Teil der sogenannten FARC-Dissidenz. Dies sind Einheiten der ehemaligen Guerilla, die den 2016 mit der kolumbianischen Regierung geschlossen Friedensvertrag nicht anerkennen oder sich nach der Demobilisierung erneut zusammengeschlossen haben.

In Kolumbien hat sich der bewaffnete Konflikt zwischen Guerilla, Paramilitärs und Regierung nach dem Friedensschluss in einen undurchschaubaren Konflikt verschiedener bewaffneter Gruppierungen verwandelt. Auch sie sind ein Produkt wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit sowie krasser Ungleichheit. Die politisch-ideologisch entleerten Gewaltunternehmen finanzieren sich vor allem durch die Kontrolle der Drogenwirtschaft, aber auch durch illegalen Bergbau, Waffenhandel, erzwungene Abgaben, Entführungen und Auftragsmorde. Zentral dafür ist die Beherrschung von Gebieten mit Bodenschätze, wichtigen Routen oder Drogen-Anbau. „Unser Gebiet ist strategisch wichtig. Hier konkurrieren verschiedene bewaffnete Gruppen um die Kontrolle“, sagt Arbei Noscue, Koordinator der Guardia Indígena in Tacueyó. „Neben der FARC-Dissidenz sind auch die ELN- und die EPL-Guerilla (1), die Paramilitärs der Aguilas Negras und neue Gruppen aktiv, die sich aus ehemaligen Paramilitärs und Guerilleros zusammensetzen.”

Tacueyo, Agua Negra und Chimborazo waren lange Operationsgebiet der FARC. Jahrzehntelang respektierten weder Staat noch Guerilla das Leben oder die Selbstbestimmungsrechte der indigenen Bevölkerung. Nach deren Friedensschluss wurden die Gemeinden in eine neue Gewaltspirale hineingezogen. „Das Massaker vom 29.10. war der Höhepunkt einer längeren Eskalation“, erklärt Nora Taquinas, Mitglied des Selbstverwaltungsrates von Tacueyó. „Zunächst nahmen die Drohungen gegen indigene Amtsträger*innen und die Guardia Indígena zu. Seit Anfang 2019 folgen Taten. Immer wieder gab es Attentate, Verletzte und Tote.“ Überall, wo in Kolumbien Koka oder Marihuana angebaut werden, gibt es vermehrt Morde an Aktivist*innen. Im Cauca wurden in den letzten Monaten Dutzende Amtsträger*innen der indigenen Selbstverwaltung ermordet. Da die Gewaltakteuren die Kontrolle und Unterwerfung der Gemeinden wollen, ist ihnen deren Organisierung ein Dorn im Auge.

Für die betroffenen Selbstverwaltungsgebiete und die indigene Bewegung insgesamt sind diese Angriffe eine große Herausforderung. „Darüber hinaus wird auch der gesellschaftliche Zusammenhalt unserer Gemeinden zerstört“, stellt Gemeinderätin Taquinas fest. Es komme vermehrt zu heftigen Konflikten innerhalb der Gemeinden. Davon berichtet uns auch Virgilio Corpus, Ratsmitglied in der Selbstverwaltung von Chimborazo: Einige junge Gemeindemitglieder hatten dort trotz Verbot Koka-Felder angelegt. Nachdem die Gemeinde diese zerstörte, griffen die jungen Männer im August 2019 das Rathaus der Selbstverwaltung an und setzten es in Brand. Im November wurde ein Guardia Indígena bei der Beseitigung eines Koka-Feldes im Selbstverwaltungsgebiet von einem Gemeindemitglied erschossen. „Insbesondere die Jugend ist anfällig dafür, diese Pflanzen anzubauen oder sich den bewaffneten Gruppen anzuschließen,“ erklärt er. Wegen der fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven seien deren Anwerbeversuche für einige junge Menschen attraktiv.

Staatliche Militarisierung

Vom Staat können die Gemeinden bei der Lösung der komplexen Situation nicht viel erwarten. Die extrem rechte Regierung um Präsident Iván Duque, dem jüngst Verbindungen zu führenden Köpfen der Drogenwirtschaft nachgewiesen wurden, hat auf die vermehrten Angriffe der bewaffneten Gruppen gegen die indigenen Amtsträger*innen mit der Entsendung weiterer Armeeeinheiten reagiert. „Mein ganzes Leben lang war diese Gegend militarisiert“, stellt Nora Taquinas fest. Aber die Drohungen und Morde hätten nicht aufgehört, die Drogenwirtschaft und die bewaffneten Gruppen seien weiter aktiv. „Die Armee ist kein Schutz, sondern ein weiteres Risiko.“ Die Regierung plant nun, die Koka-Pflanzungen aus Flugzeugen heraus mit dem Unkrautvernichter Glyphosat zu zerstören – eine Forderung der US-Regierung. Im Friedensvertrag vereinbarte Programme, die wirtschaftliche Unterstützung bei der Umstellung auf andere Erzeugnisse sowie Infrastrukturaufbau vorsehen, werden von der Regierung hingegen kaum umgesetzt – obwohl diese laut einer Studie der UN sehr erfolgreich sind.

Ein eigener Weg aus der Ungleichheit

Die Selbstverwaltungen der indigenen Gemeinden arbeiten derweil an ihren eigenen Lösungen. Neben der Stärkung der zivilen Selbstverteidigungseinheiten Guardía Indigena ist dies vor allem der Aufbau einer selbstbestimmten „eigenen Wirtschaft“ (2). Dem Kaffee-Anbau kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Er ist in der Region traditionell verbreitet und kann noch am ehesten eine wirtschaftliche Alternative zu Koka- und Marihuana-Anbau darstellen. Der bewegungseigenen Kooperative CENCOIC gehören mittlerweile rund 3.000 Familien aus 18 verschiedenen Selbstverwaltungsgebieten an. Auch in Agua Negra, Chimborazo und Tacueyo gibt es wachsende CENCOIC-Gruppen.

Beim Austausch mit den dortigen Mitgliedern klingen die meisten zufrieden bis hoffnungsvoll. Durch die Kooperative können sie einerseits die Abhängigkeit von lokalen Händlern umgehen, erhalten direkten Zugang zu Handelsstrukturen und bessere Preise. Andererseits unterstützt sie die Kooperative mit einem Agrartechniker*innen-Team, mit Fortbildungen sowie der Verbesserung und Erleichterung ihrer Produktion – etwa mit Trockentunneln. „Durch den solidarischen Zusammenschluss“, so die Kaffeebäuerin Dilma, „haben wir Dinge erreicht, die wir uns alleine nie erträumt hätten.“ Steigende Erträge und höhere Qualität machen den Anbau trotz niedriger Weltmarktpreise rentabel. Um den Marktstrukturen grundlegender zu entkommen, benötigen die indigenen Gemeinden allerdings solidarische Handelsstrukturen, die ihnen gute Preise unabhängig vom Weltmarkt garantieren.

Solidarische Gemeindeprozesse

Ein weiterer selbstbestimmter Ansatzpunkt sind die unzähligen Gemeinschaftsunternehmen, die Eigentum der Gemeinden sind und von der Selbstverwaltung kontrolliert werden. „Truchas Juan Tama ist wirtschaftlich rentabel,“ sagt Ana Berta Finscue stolz. Sie ist eine der Koordinatorinnen des Gemeinschaftsunternehmens mit 45 Mitarbeiter*innen, die in Tacueyó Forellen züchten und verarbeiten. „Es geht aber nicht vorrangig um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern wichtige Ziele sind die gesellschaftlichen Effekte.“ Den Gemeinschaftsbetrieben geht es auch darum, eine Alternative zu den bewaffneter Gruppen und der Drogenwirtschaft zu schaffen. Einige der jungen Menschen, die hier arbeiten, waren vorher bei bewaffneten Gruppen. „Die Arbeit bei uns gibt ihnen eine Chance, wieder in die Gemeinde zurückzukehren“.

In der Schule von Tacueyó versucht man, den Jugendlichen gleich eine andere Perspektive zu geben. Auf dem Schul-Bauernhof werden ihnen Anbau- und Weiterverarbeitungstechniken vermittelt, die ihnen ein gutes ökonomisches Standbein in der Landwirtschaft ermöglichen sollen. Gemeinsam bauen die Schüler*innen unter anderem Kaffee an und sind damit sogar in der Kooperative CENCOIC organisiert. Auch die bewegungseigene Universität UAIIN (3) bemüht sich darum, wirtschaftliche Alternativen in den indigenen Gemeinden zu fördern. Im Studiengang „Wiederbelebung der Mutter Erde“, der Ökologie und Ökonomie aus indigener Sicht zusammenbringt, baut jede*r Student*in gemeinsam mit der Heimatgemeinde ein Wirtschaftsprojekt auf, unterstützt ein bestehendes Gemeinschaftsunternehmen oder eine Kooperative.

So sollen die jungen Menschen in die Bewegung und die Selbstverwaltungsprozesse integriert werden. Statt Gewalt, Egoismus und Angst, die in der Drogen- und Gewaltwirtschaft vorherrschen, bauen diese auf solidarische Gemeindeprozesse. Trotz der immensen Bedrohung, mit der sie konfrontiert sind, hoffen sie, so dem destruktiven Zusammenspiel von kapitalistischem Markt und Gewaltakteuren zu entkommen.

Eliseth Peña und Martin Mäusezahl

Eliseth Peña ist indigene Medienfachfrau und Journalistin aus Popayán, Cauca.

Martin Mäusezahl ist Teil des Hamburger Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, das Kaffee der Bewegung vertreibt und sie regelmäßig besucht.

INFOBOX

Die indigene Bewegung des Departamento Cauca organisiert sich seit 1971 im Consejo Regional Indígena del Cauca (Indigener Regionalrat des Cauca, CRIC). Zentral ist der Kampf gegen die kolonial-rassistische Ausgrenzung als Indigene sowie gegen die wirtschaftliche Ausbeutung als Kleinbäuer*innen. Seit der Gründung des CRIC erkämpfte die Bewegung trotz massiver Repression umfassende Selbstverwaltungs- und Landrechte sowie kulturelle Anerkennung. Sie organisiert sich aktuell in 126 Lokalverwaltungen und 94 rechtlich anerkannten Selbstverwaltungsgebieten mit etwa 264.000 Einwohner*innen und einer Fläche von rund 5.500 km². Dort organisieren die Menschen ihre Verwaltung, sowie Teile ihrer Bildung, Gesundheitsversorgung, Rechtsprechung und Wirtschaft nach eigenen Vorstellungen. Das Land als Hauptproduktionsmittel ist unveräußerlicher Kollektivbesitz und wird den Bewohner*innen zur kostenlosen Nutzung überlassen. Die wiederbelebten indigenen Weltsichten, Sprachen und Gesellschaftsweisen bilden die Basis für den Zusammenhalt der Gemeinden und sind zentraler Kraftquell der Bewegung. Der CRIC ist aufgrund seiner Organisiertheit und Stärke zu einem Vorreiter für ganz Kolumbien geworden.

Anmerkungen:

(1) Beide bestehen seit den 60ern. Im Cauca sind sie heute Teil des Konfliktes um Gebietskontrolle und Drogenwirtschaft. Der ursprünglich linke Anspruch oder eine Verbundenheit mit der Bevölkerung sind nicht mehr zu erkennen.

(2) Siehe unseren Artikel zur „eigenen Wirtschaft“ der Bewegung in der Juni-Ausgabe der Contraste.

(3) Zur UAIIN siehe unseren Artikel in der Mai-Ausgabe der analyse & kritik.

Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Druckausgabe der GWR. Schnupperabos zum Kennenlernen gibt es hier.